el polaco

31 de diciembre de 2022

Nostalgias / 4

Qué tiempos aquellos cuando los ultramarinos posábamos en la Chamarilería Cantareros como si fuésemos los últimos románticos del decadente siglo XX.

Vinatería

Con un O mandil de Isolina brindaré por los ultramarinos y compañía.

¡Viva la viña!

¡Salud!

Malauva Vinatero

Josep Maria de Sagarra

«El libro de las Memorias de Sagarra se editó hace cuarenta años pero no interesó a nadie fuera de Cataluña».

Para el Sr. Quintano, que le interesó y disfrutó con el libro.

De la vieja escuela

30 de diciembre de 2022

Obabakoak

—Nunca os quedéis dormidos sobre la hierba —nos decían nuestros

padres—. Si lo hacéis, vendrá un lagarto y se os meterá en la cabeza.

—¿Por dónde? —preguntábamos.

—Por el oído.

—¿Para qué? —volvíamos a preguntar.

—Pues para comeros el cerebro. No hay nada que a un lagarto le guste más

que nuestro cerebro.

—¿Y qué pasa después? —insistíamos.

—Os volveréis tontos, igual que Gregorio —afirmaban nuestros padres muy

serios. Gregorio era el nombre de uno de los personajes de Obaba—. Eso en el

mejor de los casos. Porque la verdad es que a Gregorio le comieron muy poco

—añadían.

Después, y para no asustarnos demasiado, nos informaban de que había dos

formas de protegerse contra los lagartos. Una era no quedarse dormido sobre la

hierba. La otra —para los casos en que el animal lograra meterse en la cabeza—

era ir andando lo más rápidamente posible a siete pueblos y pedir a los

párrocos que hicieran sonar las campanas de sus iglesias; porque entonces, no

pudiendo soportar tanta campanada, los lagartos salían de la cabeza y huían

despavoridos.

Vinilos Vitrubio

Fundación JLGM

29 de diciembre de 2022

Vinilos Vitrubio

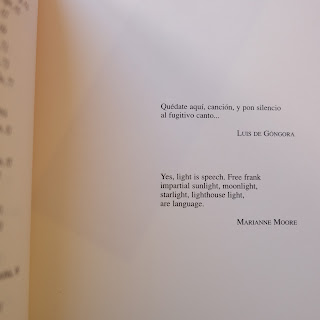

Querido silencio

28 de diciembre de 2022

THE LIST (4ª Temporada)

Como cada año, el día de los inocentes, publicamos la lista de los libros que más nos han gustado. Los mejores libros se los dejamos a los críticos literarios de las editoriales.

Todos los libros que aparecen en esta lista han sido comprados en la librería Galatea.

No aceptamos regalos de las editoriales, solo de los amigos.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)