Quisiera contarles un cuento. ¿Qué homenaje podría apreciar más don Quijote de la Mancha, ese fantaseador indoblegable, que el de una ficción viva, desplegando sus alas en el aire culto de este claustro? Se trata de una historia que no es mía y que ni siquiera es inventada, pues la leí en un periódico, hace meses. Desde entonces, me ronda en la memoria como una tierna alegoría sobre los poderes y maleficios de la ficción. Aquel caballero madrileño, hoy un hombre entrado en años, era un mozalbete sin barba al que un día, de pura casualidad, cayó en las manos una novela de autor ruso, no sé cuál. Le gustó tanto, pasó tan bien aquellas horas, trasladado en espíritu de Madrid a Moscú, o San Petersburgo, o a algunas de esas mansiones perdidas en la inmensidad de las estepas donde ocurren las historias de Gogol o los dramas de Chéjov, que el joven de mi cuento empezó a buscar afanoso otras novelas rusas y a devorarlas. Lo que fue al principio una curiosidad, un pasatiempo, se convirtió con los meses y los años en una vocación, en un vicio, en una enfermedad. No se hizo escritor, ni crítico literario, ni profesor de letras eslavas, ni aprendió ruso. Fue y es todavía, solamente -pero ese solamente es un universo- lector de novelas rusas traducidas al español. Ahora, gracias a él, sabemos que hay miles de cuentos y novelas rusas vertidos a nuestra lengua, y lo sabemos porque todos esos libros están, o tarde o temprano estarán, en la biblioteca de este señor que les profesa el mismo amor que Alonso Quijano a las novelas de caballerías. Mi ferviente lector, a lo largo de su vida, mientras terminaba los estudios de Leyes, se recibía de abogado, y practicaba su profesión, paralelamente llevaba una doble y suntuosa vida, allá, en Rusia. Quiero decir que recorría las librerías nuevas y viejas de Madrid en busca de novelas rusas, que compraba, leía y releía. Lo ha venido haciendo, toda una vida. Lo hace todavía. Los años no han entibiado su entusiasmo; el reportaje de mi cuento lo mostraba en pleno forma, relatando con regocijo sus cacerías por el Rastro, por los puestos y estanterías de las esquinas y mostrando su botín, esos volúmenes que han invadido los cuartos y pasillos de su hogar. Pero, tal vez, la parte más extraordinaria de la historia, sea ésta: que el caballero asegura haber leído gran parte de aquella biblioteca de libros rusos, sobre la marcha y al aire libre, es decir, andando por el centro de Madrid, en las idas y venidas de su casa a su estudio y de su estudio a su casa, a lo largo de muchas décadas. Las precisiones y detalles que ofrecía eran sorprendentes, hasta inverosímiles, pero, era obvio que decía la verdad. Juraba que sus pies, o su instinto, o el ángel de la guarda de los lectores compulsivos habían llegado a memorizar tan rigurosamente cada bache, cada poste de luz, cada agujero, saliente o sardinel de la Gran Vía que no necesitaba casi levantar los ojos del libro que iba leyendo, a lo largo de todo el trayecto y que en esas matutinas y vespertinas lecturas semovientes, nada lo arrancaba de su hipnótica concentración. Exactamente aquí quiero terminar el cuento y dejar al caballero, avanzando a un ritmo parejo, ni muy despacio ni muy rápido, por la atestada arteria madrileña, entre presurosos asalariados, vagos, paseantes y hordas de turistas, sus ojos moviéndose con deleite sobre las líneas del libro que lleva en las manos, indiferente a las bocinas y a las voces y a los olores y sabores dela actual realidad, exiliado en el tiempo y el espacio, disfrutando con toda la atención de su alma de la efusiva animación de una aldea siberiana o galopando en salvajes caballosde cosacos a la orilla del Don, atragantándose de vodka y caviar y balalaikas con los oficiales de la zarina o temblando de frío y de remordimientos entre las nubes del zahumerio, los iconos dorados y las barbas de los popes, en una iglesia ortodoxa con capillitas como alvéolos de panal. Nada lo distrae, nada lo despierta, nada le recuerdalos avatares de su vida real. Rumbo al trabajo o al porrazo, el caballero vive la ficción y es feliz.

(Mario vargas Llosa, del discurso de recepción del premio Cervantes 1994)

Un lector empedernido de la literatura rusa

Pocos son los lectores de 50 volúmenes anuales mantenidos durante años. Pero el caso de Pablo Sanz Guitián es doblemente singular. Ha volcado esta pasión por los libros en una dirección casi única: la literatura rusa.

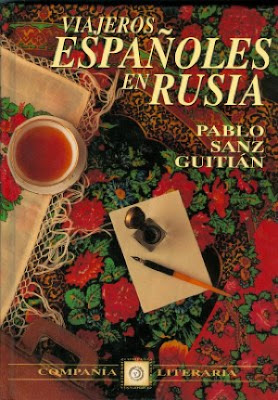

Es abogado, nacido en Cartagena hace 67 años. Está trabajando aún a jornada completa en el despacho donde antes ejercieron su padre y su tío. Sigue manteniendo una media de lectura de 50 libros anuales y da los últimos retoques a su primer libro: la antología de 150 viajeros españoles por Rusia desde el siglo XI a 1985.

Su casa en el barrio de Salamanca ofrece el tapizado de paredes que se espera: casi sólo lomos de libros perfectamente apretujados en los anaqueles. Estamos aquí ante 7.000 volúmenes, en su mayoría leídos durante los 44 aos de su recolección, de los cuales 2.200 son de narrativa rusa.

“Todo comenzó de manera espontánea. Fue una tarde lluviosa en 1944. Estaba aburrido de estudiar Derecho Político y me puse a leer una novela de Leónidas Andreiev. Me encantó tanto lo que leí que desde entonces quedé cautivado por la literatura rusa. Leí todo lo que cayó en mis manos hasta que llegué a Tolstoy, a Dostoievski, a los grandes clásicos. Leía todo de forma compulsiva, pero especialmente a Dostoievski, que me lo llegué a leer entero en unos meses, y es el novelista que más admiro después de Cervantes”.

No es retórica la compulsividad lectora de Pablo Sanz. Era como dividir en dos su vida, entregando, literalmente, una mitad a su familia y a la abogacía, y la otra a esas insuperables realidades virtuales de exigencias autárquicas que los genios novelísticos rusos proporcionan al buen lector. “Cuando era joven, al descubrir la literatura rusa, llegué a leer 150 libros al año durante años. Hice cálculos y descubrí que a ese ritmo podría disponer del tiempo de vida suficiente para leerlo todo. Al casarme y tener hijos, además de trabajar, la cantidad se fue reduciendo. Recuerdo que me iba desde mi casa al despacho caminando y leyendo los libros por la Castellana. Entonces no había el tráfico que hay hoy.

Anotaba todos los libros que iba leyendo, y los guardaba. De ese modo, hacia 1951, comenzó a pensar, por primera vez en serio en el coleccionismo. “Al año vengo a recibir unos 40 catálogos de librerías de viejo de toda España. Nada más llegar un catálogo por correo, salvo que materialmente no pueda abandonar lo que estoy haciendo, me pongo de inmediato a leerlo. Y tan pronto descubro un libro, voy y lo encargo inmediatamente por teléfono”.

[Colaboración de Gromov]

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.